香港蘇富比2023年中國書畫秋季拍賣中,編號6157齊白石《白描人物八開冊》,冊中人物囊括大部份齊氏創作的人物畫稿,該冊未記年干,然從署款看應為七十多歲時作品。

此冊中第三及第八開均提到「白雲」的名字:

(三)畫此與白雲為本,白石。(東方朔偷桃稿本)

(八)任其塞之,不聽何如?鄧白雲觀畫,白石山翁。(挖耳圖稿本)

如此關係密切,「白雲」是什麽人呢?我們在幾張有關齊白石在1935-1936年的畫作中得知,白雲名鄧白雲(柏雲) ,是齊白石的外孫媳,老人長女菊如的兒媳婦。(注一)

據白石孫兒齊佛來所說:辛未(1931)年春天,原在京侍奉的孫兒次生因身體不好,告辭祖父南歸。祖父「臨行再三叮嘱次生,要父親(長子良元) 早日北上,並偕大姑母菊如同行,好讓她在北平多住一些時候。夏天,父親偕母親及大姑母等,同上北平,住了三個多月,到秋天才回湘潭,大姑母便留平侍奉祖父。」(注二) 直至1936年「冬天,由於大姑母已回湖南,北平無年齡大的子孫侍側,祖父甚為不安……」。(注三) 佛來又言:「菊如嫁本地鄧姓,家貧苦,其夫及子女,多依附於公。」(注四) 於此可知,菊如於1931年夏天從家鄉來到北平侍奉父親直至1936年冬天,即齊白石蜀游回京之後才返回湖南。而她的子女兒媳也因鄉亂而陸續來北平依附在外祖父處,包括她的兒媳婦鄧白雲。

這是一冊純白描的稿本,由此兩個題識可知是示範給白雲觀看和鉤存與白雲為學習稿本的。時間亦與鄧白雲從白石老人相處時間吻合。就如《策仗看山圖》(見《白雲藏-白石詩鈔》一文圖一)、《群雛圖》(圖二)一樣。在這裡,我們可以看出白石老人對鄧白雲這個外孫媳的悉心栽培和期望。

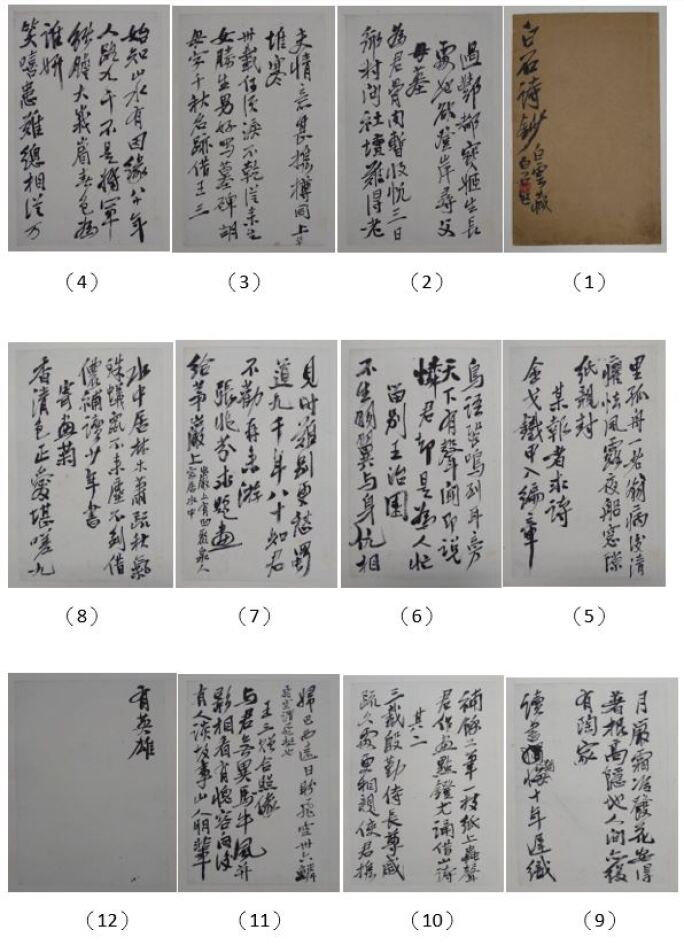

2013年11月,香港會議展覽中心展出「奉文堂藏齊白石書畫」。當中有一冊齊白石的手書詩鈔,雖已重新裝裱,仍可看到舊封面有作者親題:白石詩鈔,白雲藏,白石題。(圖三)鈐白文印:白石。冊子共有十一開,抄有十一首齊白石於蜀游途中所作詩。從冊中諸詩,可窺見老人與鄧白雲的相處。又,其中七首詩與北京畫院「齊白石紀念館」藏《蜀游雜紀》冊相中,我們可以通過詩中內容,與這本《白石詩鈔》 (以下簡稱《詩鈔》) 來對照《蜀游雜紀》(圖五) (下稱《雜紀》),以解開被作者塗改之前的原來面貌。

未經塗改的齊白石蜀游詩作之原來面貌

畫家齊白石在丙子(1936) 年74歲時攜副室胡寶珠回蜀探親兼應四川軍閥王纘緒之邀作客成都,由五月二十八日到達至八月二十六日離開,逗留成都合共三個月的時間。

王纘緒(1886-1960) 字治易,號治園居士,齊白石又稱其為「王三」,(注五) 四川西充人。早年考取秀才,雖為軍人,然雅好書畫收藏。自1931年起,齊白石為其繪畫刻印甚多,其中1932年所繪《四季山水十二條屏》(注六) 尤為傑作,成為齊氏一生中極為重要的山水作品。王纘緒一直力邀齊白石入川遊覽,此次來成都,齊白石一行一直居於王氏在文廟街的公館「治園」裡,接見在蜀的學生、與四川的新知舊友會面、為求畫者作畫刻印。但這次蜀游之後,卻發生了畫家與接待者王纘緒的金錢轇轕,以至日後不相往來,為此次畫家晚年的遠游蒙上陰影。

現據畫家在離成都前兩日的《蜀游雜紀》(北京畫院藏)所記:「八月廿四日陽歷□□□(此處用墨塗去,應為『王纘緒』) 以四百元乞謝予半年之光陰。曾許贈之三千元不與,可謂不成君子矣。」的抱怨起,至回京後將雜紀中所有王纘緒的名字皆塗去或改易他人,這種不滿的情緒達到頂點。而《蜀游雜紀》內容的塗改却惹來後世的種種臆測,究是方三抑王三?那句詩孰前孰後?議論紛紛,莫衷一是!

除了《雜紀》中5月15日過酆都得四絕句的第一首詩:

看山訪友買扁舟,載得姬人萬里游,聞道寶珠生此地,愁人風雨過酆都。

之外的三首皆有抄入《詩鈔》中,包括在《雜紀》中有詩句調動及塗改姓名的第三和第四首,這三首詩在《詩鈔》裡是這樣的:

為君骨肉暫收帆,三日鄉村問社壇,難得老夫情意甚,攜樽同上草堆寒。

(《雜紀》將「甚」字塗去,改「合」字。)

卅載何須淚不乾,從來生女勝生男,(注七、圖四之3)好寫墓碑胡母字,千秋名蹟借王三。

(《雜紀》中前三句子有調動及將「王」字塗去,改為「方」字。)

始知山水有姻緣,八十年人路九千,不是將軍能膽大,峨嵋春色為誰妍。

(《雜紀》將「將軍」塗去,改為「衰翁」。)

接着「慰姬人」一首同(《詩鈔》没題詩名) :

笑嘻患難總相從,萬里孤舟一老翁,病後清癯怯風露,夜船窻隙紙親封。

「某報者求詩」一首同 (為當時成都《新新新聞》報社記者鄧穆卿作。(注八) ) :

金戈鐵甲入編章,鳥語蛩鳴到耳旁,天下有聲聞即說,憐君却是為人忙。

接着此處《詩鈔》有「留别王治園」一首,為《雜紀》中所無。(有一說此詩題為「客成都留別余生」(注九) ,余生即其四川門人余中英。)

不生羽翼與身仇,相見時難別更愁,蜀道九千年八十,知君不勸再來游。

「張兆芬求題畫」一首,此詩《雜紀》第一句「結茅巖上北堂居(此處將原本「水中」二字圈去,改「北堂」) ,而《詩鈔》為「給(此字應為『結』字,當是筆誤) 茅巖上水中居」,且於句下注解何謂「水中居」:「巖上有凹聚泉,人家居水中。」

給茅巖上水中居,林木蕭疏秋氣殊,蟻鼠不來塵不到,借儂補讀少年書。

「寄畫菊」一首同:

香清色正愛堪嗟,九月嚴霜冷發花,安得著根高穩地,人間亦復有陶家。

《雜紀》之後三首皆是為門人寫的詩「次韻志荺門客」、「門人張白子畫雁求題」、「蔡叔慎女士畫廬山風景冊子求題句」皆未錄入《詩鈔》。相反《詩鈔》裡於「寄畫菊」一詩之後有兩首無名詩,其中一首題為「其二」,可知是兩首一組的詩,為《雜紀》中所無。

讀書猶悔十年遲,織補餘工筆一枝,紙上蟲聲君作畫,點鐙尤誦借山詩。

其二

三載殷勤侍長尊,戚疏久處更相親,使君攜婦巴西遠,日盼飛空卅六鱗。(飛空謂飛艇也)

接着「王三贈合照像」,此為《詩鈔》中最後一首詩。據筆者觀察,此詩似是在《雜紀》第七頁(見圖五之6) 被大幅塗去的那一首,蓋有些字蹟尚隱約可辯也。

與君無異馬牛風,並影相看有愧容,向後有人談故事,山人朋輩有英雄。

《白石詩鈔》與《蜀游雜紀》裡所錄詩的對照,大畧如此。

老人眼中的鄧白雲

《詩鈔》裡的兩首無題詩,很明顯寫的就是鄧白雲。「三載殷勤侍長尊,戚疏久處更相親」,白雲應約在1933年便隨奶奶菊如客居借山館,侍奉家中長輩。在老人的眼中,她雖然不是所謂直系親属,但由於早晚照應且人甚勤快,因而受到老人的信任和疼愛。這個從湖南鄉下過来的女孩也非常聰慧好學,在平日家務勞作之餘尚跟外祖父讀書寫畫,誦讀老人的詩,就正如詩中所寫:「讀書猶悔十年遲,織補餘工筆一枝,紙上蟲聲君作畫,點鐙尤誦借山詩。」白雲的學習成績我們可以從以下三件事看到,甲戌1934年底,齊白石為琉璃厰的畫店作兒戲圖,圖成,命白雲描稾保存。(注十) (圖六) 並題:「余為厰肆作兒戲圖,令柏雲為余存其稾,下筆老辣,余喜,填其色,裱褙補壁可矣。」從題跋可見老人對白雲此稾的欣賞,不單為其填色,更以為可裱褙補壁,掛起來了!乙亥1935年,齊白石的女弟子,就讀北平國立藝專國畫系的楊秀珍求白雲畫了這張水墨羣蝦,(圖七) 畫上有白石老人的題字:「秀珍女弟子索鄧柏雲畫此,柏雲求余書數字以增畫之色,非自不能書。乙亥白石。」

同年4月13日第5期《天津商報畫刋》刋出了《白石山翁詩畫書印專號》,(注十一) 當中有齊白石的書畫篆刻作品,也有胡寶珠和鄧白雲的畫作各一張,最瞩目的是一張白石指導寶珠和白雲繪畫的照片(圖八),頗有鄭家詩婢之風。細看白雲所畫螃蟹之上的題字,依稀可見:「外祖,受業外孫媳鄧柏雲初□時十四日午後。」又白石題:「乙亥二月十又四日吳生使照像者為柏雲與寶姬留作畫像,此幅乃柏雲對照像畫也,柏雲贈余並求余紀其事。白石老人。」從專號所刋的白石行書作品上款所看,此番照像訪問似是白石弟子吳迪生(注十二) 所促成。由湖南到北平短短兩三年,白雲進步可謂明顯。

齊白石四子良遲在其口述《父親齊白石和我的藝術生涯》一書中曾憶及白石丙子蜀游一事時說:「那年我十五歲,已經上了中學,家裡還有父親的外孫鄧金山和外孫媳鄧白雲,父親就把看家的事情都交給他們了。」但從現在所見資料來看,這說法當有誤。首先,白雲隨行入蜀似早有决定,在距入蜀前一個多月的一張齊白石應白雲所求而畫《松鼠花生圖》(注十三、圖九) 上有這麽一段題記:「柏雲賢外孫媳將倍(陪) 寶珠侍余游蜀,求畫此幅並書幻想詩以紀之。丙子三月之初白石。」此處順帶一提於乙亥(1935) 四月初齊白石曾回湘潭,也是「寶珠柏雲同歸。」(注十四) 可見當時是由白雲常常侍奉兩位長輩的。而在《蜀游雜紀》的8月14日記有:「六月廿九日陰歷,陽歷八月十四日□□夫人(此處塗去二字,觀乎雜紀中所有有關王纘緒的訊息皆遭塗改,筆者以為應是王纘緒夫人) 招寶珠白雲飲。」(白雲二字書於寶珠名字旁邊(見圖五之8) 。) 由此可證白雲确是陪伴胡寶珠侍奉外祖父蜀游,而非留在北平看家。另外一張繪有兩個策杖而行的人物的小畫稿上,(注十五、圖十) 白石題:「丙子五月客成都為某畫山水冊四帋,其中有此二人看山狀,白雲喜欲存稿,求予鈎之。白石。」我們於此可以想像到老人客中作畫,白雲隨侍在側的情景。鑒於詩鈔中有「留別王治園」詩一首,筆者以為白雲藏《白石詩鈔》應寫於作客成都的後期,且對王纘緒的不满情緒還没爆發之時。正因如此,加上平常愛誦借山詩的鄧白雲的請求,使得我們有機會看到畫家晚年蜀游詩作的本來面貌。

至於鄧白雲是否在蜀游後,該年的冬天跟隨奶奶齊菊如返回湖南?因資料所限就不得而知了。苟如是,這個來自湖南貧苦家庭的年青婦女在北平渡過了相信是她生命中最為光采的幾年,因為從目前掌握的資料所知,除了在1934-36年間我們看到齊白石贈與她的畫作和她自己的繪畫作品外,我們尚未看到其它時間內與她有關的作品或記錄。或許返回湖南老家的她已經難以延續她的繪畫才華了!又或許有新的資料會讓我們有新的發現,那麼我們只能期諸將來了。

附記:

近見齊白石《群雛圖》一幀(見圖十一),題識云:「容靜女士法論,此幅乃往余教鄧白雲女甥之作,從易見簡朗。白石。」此畫沒寫紀年,從款識判斷應為白石七十多歲之作,與鄧白雲隨老人習畫時間相若。

受畫人「容靜女士」即當時北平女畫家洪怡(1908-1976),別名容靜(有說是靜容,誤!從其傳世畫作落款常署「容靜洪怡」可知,其印「靜容」乃中國古代語文從右至左之故,恐為今人所誤而已。),浙江昌化人,中國畫學研究會會員,亦先以「怡湖」後改「靜湖」參與湖社活動,擅畫工筆花鳥。因為是行家,故稱法論。又指出此畫從看似簡單卻更能顯出其簡潔明朗。更提到這是往日自己教鄧白雲繪畫而示範的作品。從資料記錄中(參見「白雲藏《白石詩鈔》」一文及圖六、七)都稱鄧白雲是他的外孫媳,無論是白石老人自己或是白雲自稱都是。而這裡齊白石稱白雲為女甥又是何解?原來「甥」除了是我們熟悉的兄弟對姊妹的子女的稱謂之外,在古代,還是用作對外孫的稱呼,漢.毛亨傳:「外孫曰甥」便是。至近代在一些地方的方言中還有稱女兒的子女為外甥、外甥女的。明乎此,白石老人稱白雲為女甥就和外孫媳一樣,不足為奇矣!而此幀《群雛圖》則又是鄧白雲隨白石老人習畫的又一佐証。

注一:在《與姚石倩書之二四》(《北京畫院藏齊白石全集-手稿卷》版) 中有:「兒輩子如,意想游蜀,如果來時,在今春夏間。平山之婦在借山作客,人甚勤快。聞兩次與平山函未復,不識何故,甚不樂。請吾弟探伊意,如何如何,告我。」又旁邊注:「平山之婦乞吾詢問,吾不得已瑣瑣言之。」齊子如是於1933年夏去成都,此信應寫於該年初。筆者頗疑信中「平山(外孫鄧平山)之婦」即鄧白雲,然没有确鑿證據之下,不敢輕下判語。

注二、三、四:見齊佛來《我的祖父白石老人》。

注五:在張玉丹、劉振宇《四川博物院藏齊白石作品初探 ─ 兼論1936年的齊白石與王瓚緒》一文中有「王三」是王瓚緒的簡稱,齊白石曾與王瓚緒結拜兄弟,按照年齡排序,王瓚緒排行第三,在《岱廟圖》(四川博物院藏) 中,白石就稱其為「治園三弟」。一說。此說不知有何所據?若是結拜兄弟,除白石外,當尚有一人,又是誰?

注六:《齊白石四季山水十二條屏》現藏重慶中國三峽博物館。

注七:在這張齊白石於成都「治園」為胡寶珠寫的《蛙聲十里圖》(圖十二)中,先題「好寫」二字,又注「此二字不要」。然後抄錄原詩(與《白石詩鈔》版本同) ,且注明:「王三王纘緒軍長也。」可證這是最終擬定而尚未經塗改之版本也。

注八:事見民國廿五年七月十八日成都《新新新聞》報道「白石山翁賦詩贈記者」。參閱韋昊昱《齊白石涉川諸史實再研究-以民國成都《新新新聞》報道為例》一文。

注九:見北京畫院藏《齊白石全集-綜合卷》之胡適編〈齊白石年譜〉中,資料「均據丙子遊四川日記殘頁」云,然日記已遭塗改。筆者以為是王纘緒邀請齊白石入川,故此詩應是齊為王氏而作似更合情理。

注十:《兒戲圖》見《北京畫院藏齊白石全集-綜合卷》圖版033。

注十一:圖見鄒典飛《不學吾者不成技 ─ 齊白石北平弟子對「齊派」篆刻的繼承和發展》一文。

注十二:吳迪生,即吳炎,字迪生。民國間著名刻竹家,又精書畫、治印,為壽石工與齊白石的入室弟子。

注十三:楊永德舊藏齊白石《松鼠花生圖》, 圖見《退一步齋與雙瓴居藏齊白石書畫》 。

注十四:見北京畫院藏《齊白石全集 ─ 綜合卷》之胡適編〈齊白石年譜〉,引自〔三百石印齋紀事〕。

注十五:楊永德舊藏齊白石《雜畫冊》第五開 。

圖四《白石詩鈔》參見《活色生香-齊白石書畫作品選》。

圖五《蜀游雜紀》只摘取與本文有關之圖版,詳見《北京畫院藏齊白石全集-手稿卷》。