「蘭 亭雅集」為歷代文人仰慕,王羲之《蘭亭序》其文膾炙人口,其書被奉為法書至高經典,有「天下第一行書」之稱,歷代書家無不精誠研學。而《蘭亭》之流傳,歷代聚訟,見仁見智。至宋代,趙宋帝王崇尚藝文,尤擅丹青,對《蘭亭序》更加重視並勤於臨習。本卷宋仁宗與宋高宗臨寫的《蘭亭序》即為兩宋宮廷藝事之證。

全卷包括〈宋仁宗臨蘭亭序〉、〈宋高宗臨蘭亭序〉,及南宋至清道光的題跋三個部分組成,為清代廣東著名鑑藏家潘正煒「聽颿樓」舊藏,著錄於《聽颿樓書畫記》。潘正煒(1791—1850),字榆庭,號季彤,廣東番禺人,同孚洋行第三代承業者。潘正煒稟承家學,鍾愛收藏書畫碑帖。其書齋「聽颿樓」庋藏的古代書畫珍品為一時之盛。潘正煒將所藏書畫中的精品著錄成書並付諸刊印,有《聽颿樓書畫記》、《古銅印匯》、《聽颿樓集帖》等傳世。本卷百餘年來秘藏於潘氏家族,從潘正煒之「聽颿樓」一直傳至潘祖堯先生之「小聽颿樓」。

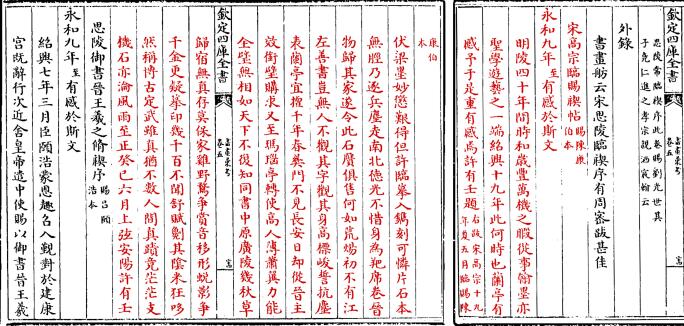

水墨紙本及絹本 手卷 宋仁宗26 x 78.7 公分 宋高宗26 x 98.5 公分

關於本卷的遞藏和流傳,需要指出的是,在道光之前,是和《定武蘭亭唐榻本》(圖一,亦稱「韓珠船本」,實為宋拓,現藏於日本東京台東區立書道博物館)合裝為一卷,並有宋人何端禮所繪《修禊圖》。道光丙申(1836)之後,被分拆成二卷。元明清之際見於各種文獻著錄,從中可知其流傳經過,以及當時鑑藏家對其的接受與認知。

本卷在入藏「聽颿樓」之前歸韓榮光所有。韓榮光(1793-1860),字祥河,又字珠船,晚稱黃花老人。清博羅縣人。二十歲拔貢,以吏部小京官升文選司。道光八年(1828)於順天中舉人。擢郎中,轉監察御史,署刑科給事中。於四十歲歸鄉不仕,在博羅主講登峰、龍溪兩書院二十餘年。擅長詩、書、畫,人稱「三絕」。本卷與《定武蘭亭唐榻本》被分拆成兩卷是在道光丙申(1836),韓榮光售出之後。在清代先後被刻帖傳世,如鮑漱芳《安素軒石刻》(圖二),尤其道光時期,本卷流傳於廣東地區的鑑藏家之中,也多次摹刻成帖,如孔廣陶《嶽雪樓鑑真法帖》、潘正煒《聽颿樓法帖》和葉應暘《耕霞溪館集帖》等。

全卷第一段為〈宋仁宗臨蘭亭卷〉。宋仁宗名趙禎(1010-1063),初名趙受益 ,宋代第四位皇帝,在位四十二年,為宋代在位時間最長的一位皇帝。史書評其「為人君,止於仁。帝誠無愧焉」,並有「仁宗盛治」之譽。歐陽修稱其「仁宗萬機之暇,無所玩好,惟親翰墨,而飛白尤為神妙。」 宋仁宗法書在歷代著錄中幾不現蹤,而傳世書法作品更是難得一見!

「 仁宗萬機之暇,無所玩好,惟親翰墨,而飛白尤為神妙。」

左:唐 馮承素 《馮承素行書摹蘭亭序卷》 北京故宮博物院 藏品編號:故2597

右:王羲之 《定武蘭亭真本》 台北故宮博物院 藏品編號:故帖001

本幅臨《蘭亭序》,為絹本,行筆流暢,遒勁高古。卷首有「御書之寶」和「寶翰之章」二璽,卷首右上角隱約可見瘦金書「仁祖御筆」四字,卷末鈐有「宣和」與「政和」二璽,及「御前之印」。此外,還有「米芾」之印,以及清代鑑藏家曹溶、梁清標、韓榮光、潘正煒等鑑藏印。對於本幅之所以歸於宋仁宗名下,卷後陳其錕與韓榮光的題跋作了說明。陳氏題記稱「卷端有瘦金書仁祖御書四字,定為仁宗。」韓榮光跋語中說:「是卷仁宗一段復有米芾名印,當是米老書畫船中物。後入宣和內府,有『宣和』、『政和圖書』及『御前之印』。卷首又有徽宗瘦金題『仁祖御書』四字,隱隱可見。」

在孔廣陶《嶽雪樓鑑真法帖》的題跋中,有關於本卷的敘述:「仁宗最精飛白,而點畫象形能制六點,出李唐卿所進三百點外,宜其筆法矯矯自異也。此跡與思陵臨本同裝唐拓《蘭亭》帖尾,為韓珠船侍御所寶,其後臨本歸盧氏,帖則入余齋。聚散有數,尚能作延津之合否?」可知孔廣陶見過本卷,其時已由韓榮光售出,並被分拆成兩卷,他得到另一卷定武蘭亭的拓本,而本卷則被廣東一位盧氏藏家所有。

值得一提的是,陳其錕在孔氏《嶽雪樓鑑真法帖》題跋中也對宋仁宗臨本做了闡述,指出《安素軒石刻》誤將此作歸為宋高宗,並肯定為宋仁宗所書,更特別指出臨本中「朗」字缺兩筆,實為對宋始祖的避諱:

「此臨《蘭亭》,卷端有瘦金書『仁祖御筆』四字,定為宋仁宗書。篇中『朗』字闕兩筆,避始祖元朗諱也。書法盤郁古勁,如介胄之士,懍然有不可犯之色。曾刻入《安素軒》,題做『思陵書』,誤矣。辛卯四月,陳其錕題于宣南寓所。」

「 至若《稧帖》,則測之益深,擬之益嚴。姿態橫生,莫造其原,詳觀點畫,以至成誦,不少去懷也。」

全卷第二段為〈宋高宗臨蘭亭卷〉。宋高宗趙構(1107-1187),字德基,號損齋,宋朝第十位皇帝、南宋第一代皇帝,在位三十五年。他是宋仁宗第六代後裔,宋徽宗第九子,宋欽宗之弟。「靖康之變」後,趙構南渡,建立南宋,定都臨安。和宋徽宗一樣,他也十分熱忱熱衷書畫,尤其在書法上成就最高。在趙構所撰的《翰墨志》中,特別提到他醉心于魏晉書法,尤其對於王羲之、王獻之的書跡更是追摹不輟,不忘於心手,「凡五十年間,非大利害相妨,未始一日捨筆墨。」而《蘭亭序》則為他最爲用功研習的法書:「至若《稧帖》,則測之益深,擬之益嚴。姿態橫生,莫造其原,詳觀點畫,以至成誦,不少去懷也。」 趙構的書法對元代趙孟頫有著深刻的影響。

本幅宋高宗臨《蘭亭序》,為紙本,書風沈厚飄逸,點劃圓潤,靈動俊秀,深得王羲之蘭亭的形貌意蘊。所用上下描金繪有行雲遊龍紋樣的白紙,落款處鈐有「御書之寶」。書跡的首尾兩端下方各鈐有「紹興」一印,卷後落款為:「紹興十九年夏五月臨賜陳康伯」。宋高宗傳世書法作品有多種,能從行筆、章法、風格、形制與材質等多方面與本幅做對比,尤其是《嵇康養生論卷》(上海博物館藏),在行筆方式和書法意趣等方面與本卷頗為相似,可資參考。

水墨紙本及絹本 手卷 宋仁宗26 x 78.7 公分 宋高宗26 x 98.5 公分

據歷代著錄記載,宋高宗時常臨寫蘭亭賜予大臣,本幅即此例,於紹興十九年臨賜給陳康伯。陳康伯(1097-1165),字長卿,一字安侯,徽宗宣和三年(1121)進士。高宗時期歷任參知政事、右相、左相、孝宗樞密使、左相兼樞密使。卷後有陳璠題跋:紹興庚午(1150)九月初五日臣陳璠寶藏,鈐印「陳氏秘玩」。陳璠其人的資料很少,僅可知為南宋人,官任宿州太守。

其後,有元代許有壬題跋並附詩,稱宋高宗:「萬機之暇,從事翰墨,亦聖學遊藝之一端。」許有壬(1287-1364),字可用,號圭塘,又號洹溪、圭塘散人、可翁老人,河南安陽市湯陰縣人,元代政治家、文學家。生於至元二十四年(1287)。延祐二年(1315)乙卯進士。累官參議中書、治書侍御史、奎章閣學士院侍書學士、中書參知政事、知經筵事、樞密副使、中書左丞、翰林學士丞旨、御史中丞、河南行省左丞、集賢大學士兼太子左諭德等,階至光祿大夫。至正十七年(1357),以老病致仕。卒於至正二十四年(1364),諡「文忠」。善筆劄,工辭章。著有《至正集》、《圭塘小稿》、《圭塘欸乃集》等。《至正集》為許有壬的門人所編撰,傳世的只有明清抄本。該集卷十中錄有題跋附詩,原詩的題為「和明初考定武禊帖」。該詩雖不是為宋高宗臨蘭亭卷所作,但他在獲觀宋高宗臨蘭亭卷之後作題跋, 「紹興十九年,此何時也?蘭亭有感,予於是重有感焉。」有感而發,並書自作有關《蘭亭》的詩作,也屬古代文人中的常見現象。卷中鈐有梁清標、曹溶、韓榮光、潘正煒、張岳崧等藏印。另有「太丘陳氏」和「陳氏家傳珍玩」二印,或與受賜者陳康伯有關。

在明代的文獻中,明代宣德二年(1427)進士、後為翰林院編修、國子監祭酒蕭鎡所著的《尚約居士集》(清光緒三十一年蕭氏趣園刻本)中有《題龍氏家藏蘭亭卷後》一文:

「文選郎中龍君士郁間手,其家藏宋時蘭亭卷示予,屬識其後。蓋記墨蹟石本各二幅,畫一幅,總之為一通。前墨蹟仁宗御書遒勁高古,觀之令人肅然起敬。次則高宗臨賜陳康伯者,俊逸清麗逼真可愛,要之皆非尋常摹擬者可到。畫僅四尺許而蘭亭之景畢具,其山水樹石人物筆意極工致。題云:「乙酉歲何端禮畫」,考之是歲蓋徽宗崇寧五年也。石本其一定武所刻,其一唐僖宗乾符初裴綬所書。卷前後多用『御府之印』,而前一段鈐縫皆『政和』、『宣和圖書』,豈此卷本徽宗所蓄,至紹興十九年高宗乃襩之以賜康伯,歟後十年康伯始拜參知政事,是年蓋秦檜當國,康伯奉祠時也。當是時善類屏斥殆盡,而康伯乃有此賜,其特恩歟。卷末有紹興庚午陳璠題識。庚午康伯受賜之明年也。璠當是其子,然傳載康伯二子偉節、安節,無所謂璠者。豈傳所載者其字此其名歟,不可得而知矣。元太史許有壬既為之跋,又作歌其後,反復歎惋不置讀之使人可感可悼。蓋有不容複贅者,獨念御府遭靖康之難,此軸猶存而高宗之賜康伯,之受至今三百餘年,翰墨如新誠希世之寶也。乃為龍氏所秘豈偶然哉。龍泰和甘溪故家,其先世所藏翰墨甚富此特其一耳。君之尊府儀制公存時嘗以見示展玩之餘,恍然如昨於以見君克承其家於先世手澤猶珍襲之不敢失墜,如此況其他乎。此其所以為賢也君清慎好學,予素所敬愛者,故因其請特識以歸之。龍氏子孫尚敬嗣守之哉。」

水墨紙本及絹本 手卷 宋仁宗26 x 78.7 公分 宋高宗26 x 98.5 公分

此文描述了本卷在明初的狀況,為龍士郁收藏,二帝書卷與定武榻本合裝成一卷,並有何端禮《修禊圖》。此外,蕭氏指稱「陳璠」或為「陳康伯」之子。

清初卞永譽《式古堂書畫會考》(卷五)中著錄有《宋高宗臨蘭亭序》和許有壬題跋(圖三)。同時,倪濤《六藝之一錄》(卷一百六十)也收錄了許有壬題跋。安歧在《墨緣匯觀》中記敘了曾經看到過此卷:「余幼時曾見真定相國家《蘭亭圖》一卷,云是何瑞晝,宋仁宗臨《序》,末有古帖攝蘭亭一帖。因目力苦短,不敢定其真偽,未及登錄後,聞維揚一徽友得去。」「真定相國」即為梁清標,卷上鈐有多處梁氏的鑑藏印,可知當時為其所藏。

吳其貞《書畫記》(卷四)有記:「宋仁宗〈蘭亭記〉。畫在絹上,後何端禮繪圖效法李唐。又高宗書〈蘭亭記〉一篇,並其宋榻者,連附卷尾,有宋元人三題跋。」吳氏並未提及收藏者,但想其往來於徽州和維揚一帶,或在所謂「維揚一徽友」處得見。

由此可知,明末清初本卷藏于曹溶和梁清標處,此二者皆為當時書畫收藏翹楚。乾隆時期被為鮑漱芳所藏,鮑氏為兩淮鹽務總商,富甲一方,其「安素軒」收藏宋元古籍、法帖、繪畫,為一時之盛。本卷與其他所藏法書後被摹勒上石,刻入《安素軒石刻》。

卷後自清初開始的題跋依次為:胡世安、鐵保、張維屏、鮑俊、陳其錕、韓榮光、朱昌頤、潘正煒。通過這些題跋,可以清楚地知道清初至道光本卷的遞藏經過。

胡世安所撰《禊帖綜聞》(浙江巡撫采進本)著錄許有壬的題跋。本卷後的曹氏題詩在《禊帖綜聞》也有編錄,原題為《題曹秋岳侍御蘭亭卷》。曹秋岳,即曹溶。《禊帖綜聞》所錄的跋語與本卷的內容不同,可認為是胡世安在不同時間與場合所寫。

卷後有韓榮光二跋,分別書于道光甲午(1834)和乙未(1835),是專為宋仁宗高宗的臨本所寫,對其書法造詣頗多讚歎,有感而發:

「書畫因人而重,古來文章氣節之士翰墨流傳,得者倍加寶貴。仁宗為炎宋令主,治績幾與三代比靈斯,迄今八百年,讀史者猶神往於其世,況得觀見當時宸翰,龍跳虎臥,雲漢為章,其寶貴更當何如?此卷臨右軍禊帖,自出機抒,不必規規形似,而自與古合。用筆如斬釘截鐵,入木三分,奚止力透紙背,豈唐人嚮搨所可同日而語哉!高宗留意翰墨,尤醉心二王。此帖從《定武》得筆,出規入矩,無毫髮遺憾,庶足繩其祖武,使能發奮自強,專心治道,則親仇可報,中原可復,嘉祐之郅治,何難再觀於中興之日哉?此圭塘一跋所為重其感也。甲午三月韓榮光題。」

水墨紙本及絹本 手卷 宋仁宗26 x 78.7 公分 宋高宗26 x 98.5 公分

與陳其錕一樣,韓榮光也指出《安素軒石刻》中鮑漱芳誤把宋仁宗臨蘭亭卷當作宋徽宗所書:

「乾隆間為維揚鉅賈所藏,刻入《安素軒套帖》。但帖內于前段標題、跋語俱做徽宗書,想未細辨瘦金題字耳。然許圭塘跋語已將仁宗、高宗相提並論,帖內也並將許跋一齊入石,何以競題做徽宗,豈與跋語未了了耶?俗人強作解事,憒憒可笑。 」

其時韓氏在京城為官,《定武蘭亭唐榻本》與本卷也仍合為一卷。

根據《定武蘭亭唐榻本》(韓珠船本)裡面韓榮光的題跋,可以瞭解本卷在嘉慶、道光時期流傳情況:

「此帖有乾符年月及翰林待詔印,與前說正合,其為唐拓定武無疑,壬辰獲于京邸。原有宋仁宗高宗臨蘭亭各一,後有宋陳璠題名,元許有壬跋並七古,最後鐵冶亭尚書收藏款識。當時欣於所遇,蹔得於己,快然自足,和璧隋珠無益過。丙申乞假南歸,以家累為有力者所得。閱數月友人攜來索題,仁宗高宗臨本及名賢諸跋不復存矣。雲煙過眼,聚散何常,展卷不勝蘭亭今昔之感。辛丑七月韓榮光題於龍溪書院。」

此處韓榮光略述其經過,稱其於壬辰(1832,道光十二年)獲於京邸,之前為鐵保所藏。丙申(1836)乞假南歸,將手卷售與他人。數月後,友人出示《定武蘭亭唐榻本》索題,此時宋仁宗高宗臨本及卷後諸跋已被人拆去。

《定武蘭亭唐榻本》(韓珠船本)是在道光辛丑(1841)四月被潘正煒所得,潘氏在卷後題跋中寫道:

「道光辛丑四月,適友人持帖求售,披閱之餘得未曾有,始驚即為珠船所藏唐拓定武本也。不惜重價購之,朝夕展玩。」

二年後,道光癸卯(1843,道光二十三年)秋季時,《宋仁宗高宗臨蘭亭卷》已經為潘正煒「聽颿樓」所藏。卷後張維屏、鮑俊的題跋可茲證實:

「此卷前後同是臨帖,同是蘭亭,同是宋代宸翰,乃百餘年間而北宋轉為南宋矣。展玩之余,率成絕句即請聽颿同研訂之:『東晉偏安說永和,又嗟南宋棄山河。蘭亭一帖臨摹久,展卷滄桑感慨多。』道光癸卯秋日珠海老漁張維屏觀並題。」

「右宋高宗臨蘭亭,其本原與定武蘭亭碑刻、何端禮畫圖合裝成一卷藏於韓珠船侍卿家。曩與侍卿僑居京邸結文字交,每日過訪高齋必繙閱摯賞。今予歸粵十載,昨歲見定武本始知為季彤觀察所購,惜為好事者分裂。今秋此卷復歸季彤,楚弓楚得,何幸如之!天下事缺而復全,造物之寓意甚巧,何獨書畫為然哉?道光廿三年冬月上浣石溪鮑俊記。」

《聽颿樓書畫記》初版成書于道光二十三年(1843)正月,而那時本卷已與《定武蘭亭唐榻本》(韓珠船本)分拆成兩卷,尚未收入潘氏「聽颿樓」。因此,著錄中僅見《唐榻定武蘭亭卷附修禊圖》(韓珠船本)。數月後的秋季,本卷始為潘正煒所藏。在《聽颿樓書畫記》第一次修訂時,卷一中增錄了〈宋仁宗臨蘭亭卷〉和〈宋高宗臨蘭亭卷〉,書前目錄也羅列了這兩卷的標題,

但合成一條,即《宋仁宗高宗臨蘭亭卷》,同時把初版目錄第二條〈宋何端禮修禊圖卷〉刪除,以小字「附修禊圖」附於第一條《唐榻定武蘭亭敘卷》之下。潘正煒還標出了當時購藏的價格,《宋仁宗高宗臨蘭亭卷》為白銀一百兩,《唐榻定武蘭亭》為二百兩。

潘正煒十分鍾愛本卷宋仁宗與宋高宗所臨蘭亭書卷,卷後有其用工整的正楷所寫的題跋:

「宋代去今七百餘載,當時名人手跡搜羅幾絕,況仁宗高宗親書翰墨耶。此蘭亭合卷一則骨重神寒,以蒼勁勝;一則春蘭秋菊,以姿態勝,後先輝映,各極其妙。彼好事者論蘭亭如聚訟,從向搨本搜尋定武,曷不玩此墨妙耶。」

進入二十世紀,尤其是近幾十年來,學界對「蘭亭」的研究值得重視,從「蘭亭論辯」到寫本與刻本系統的流傳,逐漸豐富了人們對「蘭亭」在文學史、書法史和鑑藏史的認識。莊申先生曾對本卷做過深入的研究,在1985年發表《蘭亭序與宋代的兩種御臨本》一文,正值敏求精舍成立二十周年紀念展覽會在香港藝術館舉辦,展品中年代最早的一件,就是本卷《宋仁宗高宗臨蘭亭卷》。莊申先生在文中對《蘭亭》流傳的諸多方面做了詳盡的論述。其中《南北宋蘭亭序之御臨本》一章分別從蘭亭傳本、歷代臨本,以及宋仁宗和宋高宗書法風格、筆法結構等分析探討,肯定了本卷為真跡。他在文末總結說:

「在《蘭亭序》的發展史上,歐、虞、馮、褚之摹本,代表唐代的;趙孟頫與董其昌之摹本,各自代表元代與明代的。在仁宗與高宗御臨本展出之前,介於唐代與元代之間的宋代,儘管在紀錄上,有范、蔡、薛、秦等四摹本,然而這四本既沒有一本流傳下來,那就無異于宋代沒有摹本。仁宗與高宗的御臨本之現世,非但正好填補了這個時間上的空缺,而且更可以用它們作為實例,說明《蘭亭序》在中國書法史上的發展,從晉而唐、從唐而宋、從宋而元、從元而明,從未間斷。把同一個文化主題,歷久不衰的一直維持下來,從小處看,固然是中國書法史上的一種特色;從大處看,卻應該說是中國文化的特徵了。」

正如潘正煒在卷後題跋所言,宋代名家書跡傳世罕見,何況宋仁宗和宋高宗的親書翰墨!今日得以現示,誠為寰宇藏家之幸事!