吳 冠中的美學源自大自然,山野間、茂林中與河岸邊綻放的玲瓏花草和山林中的參天大樹,均對畫家帶來莫大啟發。吳冠中對自然界循環不息的蓬勃生命力尤為欽佩,不時走到野外,醉心尋覓春天來訪的跡象,感受季節更替為大地注入新生命的喜悅。

「春筍味美,形更美,我曾多次背著畫箱專程追尋春筍之林……放眼看去,遠遠近近,我彷彿仍見到黑褐色的筍群在偷偷窺視我,嘲笑我。她們矮矮的個兒,衰老萎縮了!不,那是遺留在根部的筍殼。她們尚戀護著已直上青天而猶顯青嫩的新篁。」

吳冠中對春筍的喜愛,源自童年時挖筍的回憶。為了描繪竹筍的神韻,他仔細觀察竹筍拔長之態,曾為了捕捉破土而出的春筍在野外苦苦守候一星期。《春筍》於1979年面世,將畫家在樹林中發現春筍的歡快之情表現得淋漓盡致。在本作中,深邃的墨色竹筍拔地而起,彼此形態不一,肥瘦高低佈列,與背景中的淺藍竹群形成強烈對比。吳冠中更以赭紅、淡綠及藍綠色巧妙點綴黝黑筍殼,將竹筍破殼而出的生機盡呈紙上,流露一派盎然春意。

馬致遠—〈天淨沙.秋思〉

枯藤老樹昏鴉

小橋流水人家

古道西風瘦馬

夕陽西下

斷腸人在天涯

吳冠中對古木情有獨鍾,曾將自己對枯藤老樹的思慕之情與元代詩人馬致遠互相對照。對畫家而言,枯樹歷盡歲月滄桑,卻仍舊巍然聳立,堅韌不拔,體現了正直不阿、百折不撓的君子情操。吳冠中筆下的古藤老樹不計其數,此主題源自畫家於1970年代在貴州寫生的小幅油畫。這些作品可謂吳冠中的個人寫照。

「幽黯老樹枝葉的婆娑,垂垂將老,又被枯藤攀附纏繞,對照中,淡淡的昏紅天色顯得分外單純,雖點綴了三幾隻喜鵲,掩不住蒼涼寂寞。大樹,孤立的大樹,冷落的大樹,直挺挺地獨立在黃昏天際,它自己就是天涯斷腸人。」

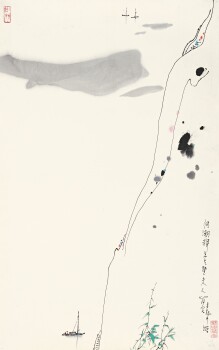

吳冠中以「西畫中用、中畫西取」的創作手法為人所熟知,他亦擅於向古典詩詞取材,作品往往洋溢深厚的中國傳統風韻。《在天涯》以曲中意境入畫,畫中的獨特構圖體現出吳冠中將詩情、畫境融為一體的精湛藝術造詣。

上圖左方的油畫作品繪於1972年,是上述主題的首幅面世之作。相較於此畫的寫實風格,《在天涯》的構圖則較為精簡,用色更顯鮮豔。吳冠中在2000年再次演繹同一主題,在畫中故意略去原作中的石屋,改以紅霞蓋天,只強調曲中的主要意象——老樹、枯藤與落日。值得注意的是,吳冠中因恐怕「文字會削弱畫面結構」,故不在作品上題詩。畫中秋葉殘花的紅、綠、與黃點是老樹的唯一裝飾,讓小令中孤冷淒絕、愁腸寸斷的意境更上一層樓。本作將吳冠中率性大膽的創作手法彰顯無遺,堪稱「畫中有詩」的最佳例證。

《灕江新篁》呈現一派明媚秀麗的臨江坡地景緻,畫中可見大片叢竹茂林,枝葉自然垂散,幾近半蓋畫面。畫面左方有數株芭蕉樹,在密葉掩映間,觀者可以瞥見遠岸村莊的旖旎風光。本作元素豐富,構圖細膩精巧,後方遠山高聳,與山腳村莊的黑牆白瓦互相呼應,為二維畫面創出深度。本作或寫贈北京飯店總經理程清祥,他在1980年代掌管北京飯店,飯店轄下的「當代中國美術家畫廊」不僅為畫家辦展,亦是當時對外銷售畫作的官方渠道。此畫的主題首創於1972年,靈感源自畫家途經桂林搜羅寫生稿時所得的創作素材。《濱江新篁》繪於1984年,當時吳冠中正造訪四川江安,為當地竹叢寫生。若與1973年寫之《灕江新篁》油畫本對照,則可知本幅構圖所自,畫家或借灕江舊瓶載蜀江新酒矣!

吳冠中的大自然之緣

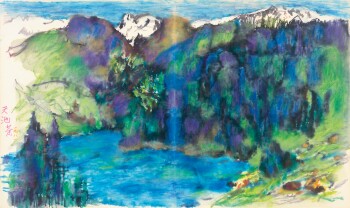

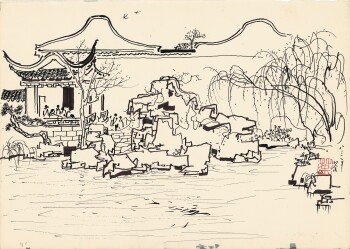

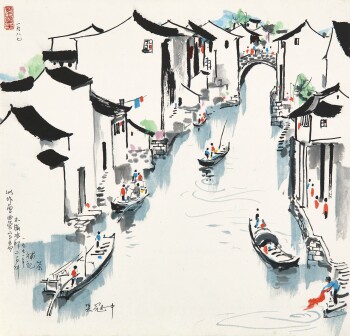

從吳冠中的專題文章系列《吳冠中的天池頌》與《幻象寫自然—吳冠中筆下的雪山》中可見,畫家的每幅作品均體現了他與大自然之間親密無間的關係。這種寄意自然的精神意趣,在其著名創作主題——江南水鄉畫作中同樣可見。他以虛實交錯的手法描摹自然風光,筆下的江南洋溢無限情思。歡迎瀏覽香港蘇富比即將舉行的中國書畫拍賣會(7月10日,香港),探索吳冠中的更多妙筆佳作。