《中秋帖子詞卷》是清代宮廷藝術的集大成之作,主要分為三部分:乾隆御筆題序、董邦達據乾隆詞意繪畫的山水畫,以及內廷翰林據帖子詞韻附和創作的詩文,並由大臣汪由敦抄寫。卷中書畫合壁,內容豐富,從這君臣和唱的山水詩畫鉅製中,可見乾隆皇在位初期銳意開創嶄新氣象的雄心壯志。

緣起「三希堂」

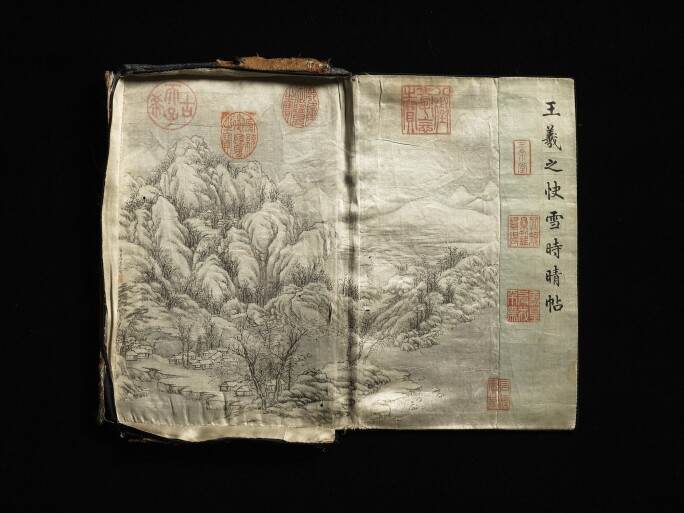

乾隆十一年(丙寅年,1746年)春 ,乾隆喜得王珣《伯遠帖》,連同王羲之《快雪時晴帖》及王獻之《中秋帖》兩幅珍品,合藏於養心殿的西暖閣。西暖閣原意為温室之地,收納此三帖後,乾隆將之易名為「三希堂」,亦有「士希賢,賢希聖,聖希天」之意,從此成為乾隆收藏重要書畫的寶殿。同年二月,乾隆命董邦達繪製《三希堂記意圖》,畫面以雅士在山林間執筆臨帖為主題,深得皇上歡喜。

董邦達之山水畫象

董邦達能巧妙地以筆墨轉化皇上心意,當然並非一般宮廷畫家。董邦達(1696-1769),號東山,浙江富陽人,官至禮部尚書,負責編修《石渠寶笈》、《西清古鑑》諸書,見多識廣,擅畫山水,逸韻天成。他常奉御旨作畫,收錄於《石渠寶笈》的作品亦為數不少,三編合計近二百件,且大多有乾隆御題,可見皇帝十分賞識他。

為「三希帖」作畫

乾隆極為愛惜「三希帖」,曾命董邦達為《伯遠帖》描繪峭壁下的高士遠觀圖、為《快雪時晴貼》繪山水雪景一幅,附於各帖前後。

乾隆賞王獻之《中秋帖》有感

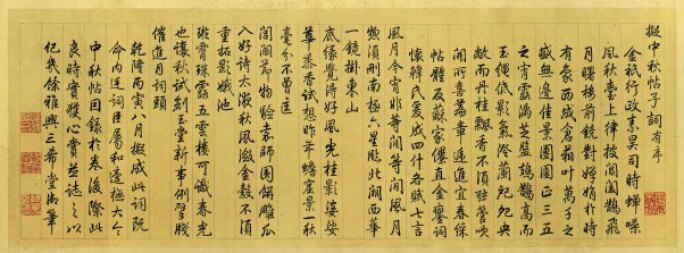

乾隆十一年八月,乾隆讀王獻之《中秋帖》有感,時值中秋,便按其韻律句構,寫下《擬中秋帖子詞有序》七律四章,並裝裱在《中秋帖》卷後作為評價賞析。乾隆隨後命董邦達就《擬中秋帖子詞有序》繪畫,配以內廷翰林詩文和作,整個過程以筆墨紀錄,成一件獨立作品,即這卷《中秋帖子詞卷》。

「乾隆丙寅八月擬成此詞,既命內廷詞臣屬和,適橅大令《中秋帖》,因錄於卷後。際此良時,實獲心賞,並誌之以紀幾餘雅興,三希堂御筆。」

《中秋帖子詞卷》卷首的「廣寒清照」四大字,是乾隆御筆,採用了清宮特製的海波紋箋;緊接的《擬中秋帖子詞有序》也是乾隆御筆,寫在極珍罕的藏經紙上,內容與王獻之《中秋帖》後之題跋完全相同。卷末是九首由內廷翰林按照乾隆寫的中秋帖子詞序的詞韻而作的詩。

詩畫呼應

至於卷中間的山水畫一段,則由董邦達繪製。開首為煙雲繚繞的樹林房舍,戶外擺設供桌,有人翹首拜月,另有人物圍坐在亭內賞景。畫卷中段,庭院中有十數人聚首暢談,緊接其後有儒者在山澗池旁觀水;樹叢後有一組人物在樓閣內觀景。最後以平遠山水作結,引領著樓閣前面憑欄遠眺的人物視線,將畫意推向無限寥廓的遠方。全卷整體氣氛清雅,佈局嚴謹,畫中情景對應乾隆詩文,詩畫呼應,匠心獨運。

翻查《乾隆起居注》,可知乾隆於這一年賜宴與一眾皇公大臣歡度中秋,隨後他便寫了《擬中秋帖子詞有序》,並命內延翰林和詞臣唱和,錄於《中秋帖》卷後,以紀雅致盛事。

以詩喻政

乾隆的詩序描述了當時美景和喜慶熱鬧的氣氛,側寫出太平盛世之象。之後緊接的四首七言絕詩,更道出了重點:「試創玉堂新事例,擘牋催進月詞頭。」這是宮廷雅集新形式的一次大膽嘗試,乾隆遂令眾內廷翰林按照此詩原韻,就中秋佳節各譜新詩,內容描寫中秋典故或節慶之景,且歌頌皇上與群臣唱和詠詩之融洽,一詞一句處處盈滿盎然新意,首首暗喻即將到來的新政時代。

天下一統,君臣和洽

此後十五年裡,每逢中秋佳節,乾隆都會圍繞著這首《擬中秋帖子詞》疊韻作詩,持續以新韻律寫詩。每首詩前均有一則小序,描寫眼前美景、或追憶過往歲月、或記述當年大事,以表國泰民安。至於成詩地點,則視乎當時皇帝所在之地,但無論在避暑山莊還是行宮,皆有數天賞月宴會,並命畫家繪畫、同行群臣賦詩,成為宮中的中秋新習俗。

在這十五年間,除非遇上天災人禍或生離死別等白事,每年八月,宮中都會按此規律創作新詩,完成的十首作品全收入《石渠寶笈三編》。如此一來,君臣間的互動更多,乾隆亦藉此表現出君臣融洽的形象。

新時代之始

由此可見,《中秋帖子詞卷》不僅是記載君臣之間的宮廷雅聚,更是一個契機,開啟了歷時十五年與朝中重臣的互動,在宣揚「國泰民安,勤政愛民,領導有方」的政治意識以外,更象徵著新時代的正式開始。乾隆在丙寅年,即登基第十一年,在新年伊始即下旨大赦天下,更寬免各省錢糧,以惠百姓。在文化方面,除設「三希堂」外,一系列的詩畫創作活動,均彰顯出這位時年僅35歲的皇帝將要鴻圖大展的決心,歷史也證明了這是清代又一盛世的開始。

編輯:吳君莉、黃梓鈴

Chinese version edited by Lee Ng and Michelle Wong