幾十年煮字生涯不忘點點滴滴親近字畫,親近舊書,親近文玩,為的無非供養幾縷清芬,一瓣心香。我國學粗淺,西學雜遝,中國書法繪畫求的祇是自家歡喜的零箋小品,西洋古籍舊書藏的也是自家偏愛的陳年舊夢。竹木牙角案頭文玩更是毫無規範,文氣飄香的都愛,華貴庸俗的不收,脾性之不合時宜一覽無遺,我不在乎。古今中外從來沒有審美標準,識見人人不同,性情決定喜惡,何況藝術作品各有命運,歸誰收藏與其說是誰的福份不如說是作品的造化。

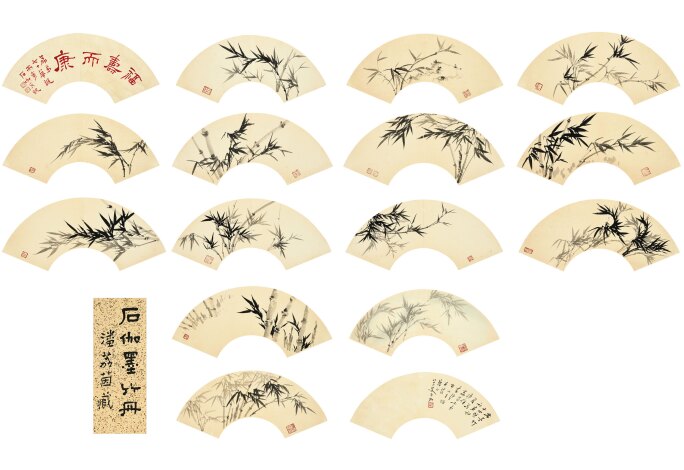

扇子有情

「張大千這筆淡墨仕女畫得神妙,雲鬟,檀口,柳眉,酥胸,纖纖一雙玉手都透着春意,沈茵說李秋君照片上見過,沒那麼媚麗,張大千那年才三十四,討她歡心討得準,連長題也題得有情有趣,一手小行書更是勁秀,古媚,高邈……圖章照舊考究,張爰、大千一朱一白,左下角鈐上『大千豪髮』橢圓閑章,整幅扇子花草不沾,一片空靈,百般牽念,清雅到頭。

李秋君是浙江鎮海望族名媛,李祖韓的妹妹,拜過吳杏芬老人學畫,畫山水畫仕女遠追唐宋人,近師大風堂,一生愛慕跟她同齡的大千居士,大千每到上海都住進她的甌湘館畫閣。陳定山說張大千那時候喪偶,又患糖尿病,秋君藥爐茶灶間看護維勤,還讓妙齡學生葉銘佩為張大千彈琴陪張大千畫畫,張大千西行入蜀竟也帶她在身邊,『秋君簾捲黃花,亦惟自嘆遲暮而已』。

扇子背面吳青霞題的是『秋君女士雅屬即希指正。癸酉冬十二月篆香閣主吳青霞』。她和李秋君都是上海中國女子書畫會會員,從小臨摹雍乾畫家邊壽民的蘆雁,後來也畫鯉魚,人又長得清麗,都說是『落雁沉魚』!歷來畫人畫雁注重畫栖畫翔,畫兩三年可以勉強應付;寫蘆草不同,大難,筆底沒有七八年功夫蘆草立不直,挺不起。扇子上這幅蘆雁圖吳青霞畫得用心,蘆草又剛勁又婀娜,比她的大幅蘆雁精絕。六十年代我在坊間買過她一些小畫,很便宜,朋友喜歡都勻走了。聽說她還會做菜,家鄉常州扣肉最拿手,有一回設家宴請張大千、梅蘭芳、周信芳品酌,大千自嘆廚藝不如她。吳青霞四十六歲嫁給體育家吳蘊瑞為續絃夫人,下半輩子不像李秋君孤寂,又長壽又健康。」

— 節錄自董橋 〈扇子有情〉,刊於〈清白家風〉

水墨、設色紙本 成扇 一九三三年作

吳青霞 蘆雁圖

13.7 x 38.4 公分

成交價: 2,394,000 港幣

展覽及著錄:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁50-51

設色紙本、水墨灑金紙本 成扇 一九五二年作

周鍊霞行書

19 x 44.5 公分

上款:鄂生即榮棣輝(1889-1967),江蘇無錫人,字鄂生。曾入榮氏家族企業集團任職,後創辦無錫開源電燈公司。他乃名儒榮汝楫從子,曾校印族先輩遺文〈錫山榮氏繩武樓叢刊〉,承家學,擅書法,好詩詞書畫。

扇骨一面為吳浩然刻顏希源〈百美新咏〉,款「吳浩然居士書」,落「吳」印;另面梅壽菊刻仕女,題「凝香兒翁寫」,刊「某」印。

「我八十年代找到一枋扇子,徐孝穆刻的扇骨,刻程十髮畫的鍾馗,題『偶獲遯夫先生畫鍾馗,十髮仿之』。另一邊刻程先生題『小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花』。扇子裏也是程先生畫終南馴鬼圖,另一面是程先生的行草。翌年程先生來香港,我說起這枋扇子,他很高興,頻頻說徐孝穆扇骨刻得有品味。」

— 節錄自董橋〈白完刻竹〉,刊於〈讀書人家〉

設色、水墨紙本 成扇 一九八四年作

18.5 x 44 公分

成交價: 327,600 港幣

著錄︰〈小風景〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○三年),頁56

「近日還了心願,坊間巧遇一柄齊白石摺扇,楠木扇骨是晚清刻扇名家于子安刻的山水,扇子兩面一畫一書都是老人興會之筆。畫是疏疏一簇青翠的水仙,字是款款幾句密膩的寄託,風致大佳。」

─ 節錄自董橋〈品味歷程〉自序

設色、水墨髮箋 成扇

18.6 x 46.5 公分

成交價: 819,000 港幣

展覽及著錄:

〈寄萍堂畫錄〉(吉林美術出版社,二○○○年十二月),圖版85-86

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁52-53

來源:香港著名收藏家楊永德舊藏

「黃天才是台灣新聞界老前輩,當《中央日報》駐日本特派員當了三十年,八十年代中期回台北出任《中央日報》社長、中央通訊社社長、董事長等要職,我這一輩傳媒人幾乎都拜會過他,也都曉得他不可能記得我們了。黃先生說張大千那時候促引他買下一本三十年代上海書畫名家集錦冊頁,害他從此集藏成癖,越收越多,而且痴迷藏扇,自稱『善哉扇齋主人』。也許是喜歡他這段趣事,我早年購藏的第一件書畫也是一本三十年代上海大小名家的集錦冊頁,隨後一度也藏扇,藏多了慢慢又放走了一批,祇留一些珍品逗逗自己開心。

前幾天,北京誠軒拍賣行剛舉行了一場黃天才兩百多柄藏扇拍賣專場,在香港預展的那幾柄我去看過,一本厚厚的《善哉藏扇》圖錄我也細細欣賞了,真清貴!老先生品味高雅,涉獵廣博,旅居東瀛機緣又湊泊,幾乎每一柄扇子都投合青鞋布襪襟懷,難怪開拍之日聽說「黃天才效應」掀起滿堂紅火,大小名家作品全炒高了好幾倍……

玩書畫玩的是意興的寄托:閥閱心態玩氣象,玩中堂,玩條屏,玩楹聯;幽篁肝膽玩韻致,玩手卷,玩冊頁,玩摺扇。暴富社會的書畫市場炒松炒鶴炒壽桃;只有書香門第的丹青戀情才懂得聆聽彩筆下宮前寒水流盡年華的嗚咽!這回,善哉扇齋主人的一串舊夢粲然贏得經濟上的佳績,那是人文素養的一次培元壯舉,更是藝術市道的一次調理過程,好極了。

我很高興我拿到了黃先生藏品中最小的一對扇子。扇子只有十厘米高,扇面只有十九厘米寬,湘妃竹扇骨,一面是沈光甫工筆花鳥草蟲,一面是沈樞蠅頭工楷詩鈔,原裝錦盒貼上畫家馬晉一九三四年題的〈月蘝雙玉〉簽條,下註『柷吾仁兄藏箑』。聽說『柷吾』是近代藏扇家,有學問,有雅趣,有眼光。」

─ 節錄自董橋〈我的迷你雙玉〉,刊於〈故事〉

設色紙本 成扇 一對

沈樞 楷書 一九三四年作

馬晋署簽於匣外

各 6 x 19 公分 (2)

成交價: 226,800 港幣

來源:著名書畫收藏家、資深新聞工作者黃天才舊藏

「長我一輩的人都迷戀陸小曼,說她典麗說她秀潤說她清逸。少小年月我的老師亦梅先生的煮夢廬有幾張陸小曼的小畫片小字幅,淒淒切切殘殘舊舊還透着古雅的清香。她的花鳥色淡情深,她的山水筆密意遠,她的工楷更是疏朗裏深藏功架,氣恒定,神常閑,一派洗盡鉛華的娉婷。『徐志摩一死,她的韻致漸漸敷上一簾朦朧的荒寒,連筆下字畫都流露深山古庵夜半的蕭颯。你說上蒼對她何其吝嗇而又何其寵幸!』亦梅先生躺在後園蓮霧樹下的安樂椅說。

煮夢廬裏一批明清字畫冊頁聽說都是先生家中祖傳的藏品,齊白石張大千吳昌碩黃賓虹倒是戰前戰後先生每次回唐山花錢買的。陸小曼那時候畫名單薄,坊間作品不多,先生說都是友朋輾轉托人找來的,幾位老先生唱酬之餘玩賞這樣的『古艷』都很愜意,話也多了。我幸虧早生了一步,也算沾了些長輩嘴上筆下的清風明月,歲數越大越捨不得陳舊記憶中的殘垣斷壁,坊間偶然碰見煮夢廬壁上舊識的清芬忍不住也買了一些,可惜陸小曼從來難覓,至今只藏了一幅山水中堂和一柄亦書亦畫的扇子。……我家書櫥裏珍藏的陸小曼扇子工楷寫的是李義山無題詩四首,一九五五年乙未夏日寫的,題跋說『病後力弱,筆不應心,寫畢一觀,拙劣不堪,實愧殺人也』。詩裏那句『春心莫共花爭發,一寸相思一寸灰』記得少年時代聽先生闡釋半天,他說義山襟抱簡直通靈,還戲說真想看看義山相貌究竟如何?」

─ 節錄自董橋〈亦梅先生〉,刊於〈董橋七十〉

設色、水墨紙本 扇面 一對 鏡框 一九五五年作

各 18.5 x 51.5 公分 (2)

成交價: 378,000 港幣

張充和墨迹及收藏

「張充和的工楷小字我向來喜愛,秀慧的筆勢孕育溫存的學養,集字成篇,流露的又是烏衣巷口三分寂寥的芳菲。」

─ 節錄自董橋〈張充和的傷往小令〉,刊於〈小風景〉

水墨紙本 扇面 鏡框 一九八四年作

16.2 x 51.2 公分

成交價: 352,800 港幣

「其實沈尹默尺寸小巧的小詩箋小手卷才是大見品味的懷袖珍玩。書法是藝術,貴在可玩可賞,鎮壓廳堂逼人敬畏的山川巨製從來大殺風景,討厭。《沈尹默蜀中墨迹》裏收了兩件小品我暗暗迷戀了十年。

一件是差可盈掌的小手卷,是張充和從裱畫店裏撿到的舊紙裁邊,色古發墨,沈尹默說『偶然欲試筆,遂錄近作小詞四首,尚覺可存』。一件是寫在兩頁手繪彩紋界格裏的三首《虞美人》,是張充和從古董店裏帶去讓沈先生高興的舊紙。承充老相讓,這兩件矜貴小品前幾天白謙慎終於寄來給我了。拆封相見,酒醒天涯,如真如幻,鬚眉果然曲中老,只剩笛裏關山千千叠。……這樣古秀的箋紙,這樣婉約的小詞,這樣雍穆的書法,說穿了幾乎是走過老民國歲月的人獨有的本事。撇開沈尹默晚年抄錄那許多毛潤之詩詞不說,他留給充和的一紙一字都可親可敬,合該承傳:沒有一個簡體字,字字繁體,字字傳統,字字消息,彷彿兵劫過後綠楊堤畔古舊的晚風。」

— 節錄自董橋〈沈尹默蜀中小品〉,刊於〈景泰藍之夜〉

水墨手繪彩紋界格箋 兩幀 鏡框 一九四五年作

各 20 x 20 公分 (2)

成交價: 504,000 港幣

展覽及著錄:

〈沈尹默蜀中墨迹‧張充和藏〉(廣西美術出版社,二○○一年),頁66-67

〈景泰藍之夜〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○一○年),頁69

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁66-67

來源:得自張充和

「臺先生這幅墨梅畫得蒼古, 一筆倪元璐體行書鎮在左上角尤其典重……書法不算, 臺先生這幅梅花是我珍藏的第三幅了,都有上款,一幅寫給莊嚴先生,一幅紅梅寫給媽利小姐,如今多了張充和這幅,文人筆墨,書卷氣濃得化不開。也許是臺先生寫字多,畫梅少,看到他的畫我總是忍不住想買來收存,幅幅寒梅我依然貪心想要。」

— 節錄自董橋〈墨梅枝譚〉,刊於〈景泰藍之夜〉

水墨紙本 立軸 一九八一年作

78 x 25.2 公分

成交價: 882,000 港幣

展覽及著錄:

〈景泰藍之夜〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○一○年),頁29

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁70-71

來源:得自張充和

「沈從文這兩條章草也是詠史之作,題為〈讀秦本紀〉。……兩條條幅第一條從開筆『戰國當末季,兼併劇烈增』抄到『游媚公卿間,歌舞梁塵驚』。第二條起句接着抄『荊楚亦曼妙,宋玉早著文』,一路抄到『數百迂腐士,區區何足云。不知惜民力,才是大事情』不抄了,用虛線四點作結,原詩結尾二十句略去了。……畢竟是文革時期,寫〈讀秦本紀〉這樣的詠史長詩隨時惹禍,難怪田真逸勸他擱筆,也難怪沈先生衷心感念,多年後抄錄此詩不忍抄錄全篇,反而在紙尾空白處另錄〈過北海後感事〉『依依宮牆柳,默默識廢興……』另綴小跋。沈先生七十八那年是一九八○年,十月裏他應邀去美國各地講學,到了耶魯住在充老家裏,閑時寫字,留了不少給充老,〈讀秦本紀〉兩幅長條就在裏頭。我拿去給裱褙店裱成兩幅條幅,牆上一掛,隸意波磔,靈氣氤氳,詠史感事滙為連城雙璧,兩千年時光瞬間倒流,既非偶然,竟有所托,是耶非耶?沈先生泉下有知自必莞爾。」

─ 節錄自董橋〈詠史:感事〉,刊於〈景泰藍之夜〉

水墨紙本 立軸 一對

各 137.7 x 16.9 公分 (2)

成交價: 567,000 港幣

展覽及著錄:

〈景泰藍之夜〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○一○年),頁22

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁60-61

來源:張充和舊藏

一瓣心安

「董家代代信佛,老家後園設佛堂,晨昏三炷香,心安。」—董橋

水墨紙本 立軸

各 99.5 x 18.5 公分 (2)

成交價: 1,071,000 港幣

王孫天縱

「溥心畬字畫我賣掉了一些還珍存了一些,年事漸高,戒之在得,看得上眼的書法繪畫儘管不少,價格已然陌生得要命,佔有慾念冷了一大截。偶爾碰見一兩張精緻的小品還是動心。友人鍾志森畫廊裏一幅于非闇玉蘭花又小又精,我喜歡,他不賣。溥心畬這幅絹本羽扇仕女一見傾心,很想要,他割愛了。早年隨庵客廳掛過一幅跟這幅很像,依稀記得也是壬午一九四二前後的作品:『碧天時見片雲行,梧葉風來露氣清。夜半空庭涼如水,月華團扇不分明』。民國二十八年一九三九四十四歲到民國三十六年一九四七五十二歲,溥先生都住在北平西郊宛平縣馬鞍山戒壇寺別莊。民國三十七年一九四八五十三歲遊居杭州。民國三十八年一九四九五十四歲定居台灣。十四年後,一代才人六十八歲遊歸道山。溥心畬也是舊院落裏的舊人物,轉眼都和南溪先生一樣不在了。追念前塵,恍如隔世,不無欷歔:『少年不管,流光如箭,因循不覺韶華換』,宋詞。」

— 節錄自董橋〈隨庵瑣憶〉,刊於〈克雷莫納的月光〉

設色絹本 鏡框 一九四二年作

56 x 26 公分

成交價: 819,000 港幣

展覽及著錄:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁16-17

設色絹本 兩幀 鏡框

各 30 x 23 公分 (2)

成交價: 882,000 港幣

展覽及著錄:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁24-25

「溥雪齋即溥伒,又號雪道人,道光皇帝第九子奕譓的孫子,正宗的天潢貴胄,封固山貝子,跟溥心畬一樣博學,經史詩詞書畫造詣都深,當過輔仁大學教授,台南教我們大一國文的宋老師早歲選過他的課,說他清清瘦瘦文雅得不得了,跟前天所讀張傳倫〈溥雪齋和九格格的紫檀插屏〉說的一樣。張先生這篇憶往之作附了許多文玩字畫和雪齋的照片,寫的那些舊事也好看,可惜宋老師看不到了。

我這十來年留心尋找溥先生的字和畫,常常覺得溥儒溥伒清貴的筆墨近代書家畫家少有,是宮庭藝術的最後幾筆,不可錯過。」

—節錄自董橋〈長毋相忘溥雪齋〉,刊於〈甲申年紀事〉

設色、水墨紙本 圓光一對 鏡框

各 7 x 7 公分

成交價︰ 81,900 港幣

展覽及著錄:

〈甲申年紀事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○四年),頁252, 256

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁30-31

本幀源自溥佐家藏,原為咖啡杯杯墊一對,雪齋往訪見之,喜其細巧,遂在圓形空白處隨意點劃,頓間,煙雲滿佈,水清山秀,別具文人韻致,從中窺見貴冑閒中作樂,不經意處流露優雅之品味。

「八十年代初我不僅迷上溥心畬也迷上溥雪齋,苦苦搜羅他們的小字小畫。有一年啟功先生來了,我有緣聽他憶述二溥往昔軼事,清芬可挹,風懷可醉,我自然越發緬念那一縷逝去的古意了。」

— 節錄自董橋〈敬悼啟功先生〉,刊於〈小風景〉

水墨、設色紙本 八開冊

引首 :13.2 x 18 公分

畫心 : 6.5 x 8.3 公分 (8)

成交價︰ 819,000 港幣

展覽及著錄:

〈甲申年紀事〉,董橋著﹙香港,牛津大學出版社,二○○四年﹚,頁184, 204

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁34-35

「天津張傳倫先生好心,上個月輾轉替我找到一柄溥靖秋畫花卉蛺蝶小扇子,三隻工筆蛺蝶畫得格外細緻,有一隻還描了金,背景繁花倒是淡彩寫意,佈局極為喜慶。溥靖秋是溥雪齋的親妹妹,人稱十五姑,畫蛺蝶最拿手,溥心畬都沒有她這份本事。畢竟是愛新覺羅王府深閨裏的女史,畫名從來不彰,幾部近現代人物名號辭典和美術家書畫家辭典都查不到她的芳名,友人嘉明說連《愛新覺羅家族全書》第八卷之《書畫攬勝》收錄清宗室一百四十多名書畫家裏頭都沒有紀錄溥靖秋。嘉明還說,溥松窗的公子毓嵉設立愛新覺羅網站記存雪溪堂的珍藏,有一些溥雪齋、溥心畬、溥靖秋的畫作可以洽購,卻也隻字不提溥靖秋生平,實在有點不尋常。

溥靖秋畫蛺蝶勝在嫻靜:意態嫻靜,色彩嫻靜,韻致嫻靜,跟我家舊藏于非闇、周鍊霞畫的工筆蛺蝶很不一樣。京派于非闇的蛺蝶太粉,海派周鍊霞的蛺蝶太艷,只剩溥靖秋彩筆下蛺蝶生機盎然:『那也許跟她的宮廷氣脈有些關係』倫敦一位熱愛中國書畫的老報人說。『受過幽森家教的薰陶,藍血閨秀藝事講究的向來是井然的分寸!』老報人早年研究英國宮廷政治歷史,七十年代在報刊上寫過許多英國宮廷藝術品味隨筆,前幾天我把溥靖秋這幅扇畫電郵給他過目,他來電話說他也珍藏一件老民國的小冊頁,裏頭有一頁竟然是溥靖秋畫的草蟲:『是一九三八年夏天之作,氣韻跟你這幅扇畫一樣寧靜,不畫繁花畫了幾筆雜草碎石,很好看。』」

— 節錄自董橋〈溥靖秋畫蛺蝶〉,刊於〈記得〉

設色紙本 成扇

吳光宇 嬰戲圖 一九四二年作

14 x 37.7 公分

成交價: 35,280 港幣

來源:溥佐家族送贈

展覽︰北京,恭王府樂道堂、抱廈,〈松風畫會紀事〉,二○一八年十一月二日至廿六日

著錄︰〈松風畫會紀事〉(北京師範大學出版社,二○一八年十月),頁571

杖頭小品

尺寸小巧的小詩箋小手卷才是大見品味的懷袖珍玩。書法是藝術,貴在可玩可賞,鎮壓廳堂逼人敬畏的山川巨制從來大殺風景,討厭。

「我舊藏申石伽一九五一年小冊頁,畫唐詩,第三幅畫孟浩然這段詩意,從容極了也深沉極了。半生煮字,不計工拙,我老早成了倫敦法學協會中殿那個照料煤氣燈的老頭子,天黑之前一盞一盞點亮,天亮之後又一盞一盞撳熄,算是為舊夢裏的湖山留住了一暈微茫。」

— 節錄自董橋〈風鳴兩岸葉,月照一孤舟〉,刊於〈跟中國的夢賽跑〉

設色紙本 八開冊 一九五一年作

各 12.7 x 17.8 公分 (8)

成交價: 529,200 港幣

展覽及著錄:

〈甲申年紀事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○四年),頁72, 76, 284, 288, 292

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁32-33

字裏相逢

「此蔡元培致王雲五信札寫在國立中央研究院用牋,毛筆行書自然而端莊,不是書家功夫,文秀之氣更濃,大可玩賞。蔡先生一九二八到一九四○年任中研院院長,給王雲五這封信是這期間哪一年寫的我查不出來。朱家驊接任院長到播遷台灣後的一九五八年,接着是胡適接任。王雲五民國元年是南京臨時大總統孫中山的秘書,他是廣東中山人,國父同鄉。王先生刻苦自學,比胡適大三歲,早年是師生關係,我六十年代在台北商務見過他,樣子比胡先生老很多,壽命比胡先生長很多,一九七九年九十一歲辭世。王雲五的字非常漂亮,行草尤其迷人,簡直祝枝山神髓。聽說王雲五做人八面玲瓏,懂得迴避政治,大半輩子守護商務印書館,難怪蔡元培信上強調南社會刊不涉政治。南方人在北方在江浙立足不容易。蔡元培信上說的柳亞子不一樣,聰明絕頂,吟詠酬志。」

— 節錄自董橋〈蔡元培信札〉,刊於〈讀書便佳〉

水墨紙本 鏡框

26.3 x 17.8 公分

成交價: 302,400 港幣

「倫哲如和冼玉清民國十八年一九二九在北平相識,一起遊小市書攤,一起去拜訪傅增湘,一起到北京圖書館看善本書,從此書問往來不輟,詩詞唱和不斷。眉月樓主人八十年代尾說他找到了倫哲如不少詩作,跟冼玉清酬唱之作也有一些:『倫先生的藏書紀事詩最可貴,難怪士林重視!』說的是上個世紀前期的士林,如今知道倫哲如的只剩書蟲書癡了。還有傅增湘,年輕一代知道的也不多。光緒進士,曾任直隸提學使,創辦天津北洋女子師範學院,當過唐紹儀顧問,當過王士珍內閣教育總長,五四運動抵制北洋政府罷免蔡元培命令丟官,專心收藏圖書,研究版本目錄學。一九二七年任故宮博物院圖書館館長,家裏藏善本圖書二十多萬卷,病重期間分捐四川大學和北京圖書館。他的《藏園群書經眼錄》我年輕的時候細心讀過,半生半熟很新奇。藏園先生是四川江安人,是我在英倫的前輩同事桑簡流的外公,桑先生學外公講四川話好聽得不得了。傅增湘的長兄傅增淯,字雨農,擅書北魏碑,桑先生倫敦寓所有他的字,好漂亮。弟弟藏園書法其實也好,大幅少見,書畫碑帖題跋多。前幾天看北京泰和嘉成春拍圖錄,周作人致傅增湘信札一通很精美,絕真,譚然看過了原件說好……

周作人寫給傅增湘那封信譚然替我拿到了,掛在書桌邊看了高興:藏園先生請知堂先生核查書裏古人,知堂先生核查了回覆藏園先生。尋常一紙切磋琢磨的故事最動人:小事體,大關鍵,天下學問都是那樣堆叠起來的,從來都是。」

— 節錄自董橋〈養書〉,刊於〈讀書人家〉

水墨紙本 鏡框

23.5 x 14.8 公分

成交價: 119,700 港幣

養字

書法我一生偏愛楷書行書,尤其小楷書小行書,真本領,真性情。草書筆走龍蛇,都造作,都矯情,擺出假名士瀟灑的樣子其實滿肚子是機關是密圈。小時候家中大人天天叮囑寫字一筆一劃有頭有尾才富泰,才長壽:字無福相,人無福氣。我從來信,老了還信,不寫難認的蓬頭草字。

水墨灑金仿古箋 兩幀 鏡框 二○二○年作

各 21.3 x 20 公分 (2)

成交價: 100,800 港幣

水墨灑金箋 鏡框

30.5 x 63.2 公分

成交價: 252,000 港幣

展覽及著錄:

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄封面

二○一七年,香港蘇富比主辦〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉展覽,董先生特書本幅為展覽點題,刊於圖錄封面,並置展場入口,引領觀眾恍如漫步於其書房,徜徉在此「讀書人家」。