吴 冠中的美学源自大自然,山野间、茂林中与河岸边绽放的玲珑花草和山林中的参天大树,均对画家带来莫大启发。吴冠中对自然界循环不息的蓬勃生命力尤为钦佩,不时走到野外,醉心寻觅春天来访的迹象,感受季节更替为大地注入新生命的喜悦。

「春笋味美,形更美,我曾多次背着画箱专程追寻春笋之林……放眼看去,远远近近,我彷佛仍见到黑褐色的笋群在偷偷窥视我,嘲笑我。她们矮矮的个儿,衰老萎缩了!不,那是遗留在根部的笋壳。她们尚恋护着已直上青天而犹显青嫩的新篁。」

吴冠中对春笋的喜爱,源自童年时挖笋的回忆。为了描绘竹笋的神韵,他仔细观察竹笋拔长之态,曾为了捕捉破土而出的春笋在野外苦苦守候一星期。《春笋》于1979年面世,将画家在树林中发现春笋的欢快之情表现得淋漓尽致。在本作中,深邃的墨色竹笋拔地而起,彼此形态不一,肥瘦高低布列,与背景中的浅蓝竹群形成强烈对比。吴冠中更以赭红、淡绿及蓝绿色巧妙点缀黝黑笋壳,将竹笋破壳而出的生机尽呈纸上,流露一派盎然春意。

马致远—〈天净沙.秋思〉

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家

古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在天涯

吴冠中对古木情有独钟,曾将自己对枯藤老树的思慕之情与元代诗人马致远互相对照。对画家而言,枯树历尽岁月沧桑,却仍旧巍然耸立,坚韧不拔,体现了正直不阿、百折不挠的君子情操。吴冠中笔下的古藤老树不计其数,此主题源自画家于1970年代在贵州写生的小幅油画。这些作品可谓吴冠中的个人写照。

「幽黯老树枝叶的婆娑,垂垂将老,又被枯藤攀附缠绕,对照中,淡淡的昏红天色显得分外单纯,虽点缀了三几只喜鹊,掩不住苍凉寂寞。大树,孤立的大树,冷落的大树,直挺挺地独立在黄昏天际,它自己就是天涯断肠人。」

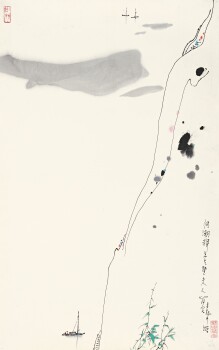

吴冠中以「西画中用、中画西取」的创作手法为人所熟知,他亦擅于向古典诗词取材,作品往往洋溢深厚的中国传统风韵。《在天涯》以曲中意境入画,画中的独特构图体现出吴冠中将诗情、画境融为一体的精湛艺术造诣。

上图左方的油画作品绘于1972年,是上述主题的首幅面世之作。相较于此画的写实风格,《在天涯》的构图则较为精简,用色更显鲜艳。吴冠中在2000年再次演绎同一主题,在画中故意略去原作中的石屋,改以红霞盖天,只强调曲中的主要意象——老树、枯藤与落日。值得注意的是,吴冠中因恐怕「文字会削弱画面结构」,故不在作品上题诗。画中秋叶残花的红、绿、与黄点是老树的唯一装饰,让小令中孤冷凄绝、愁肠寸断的意境更上一层楼。本作将吴冠中率性大胆的创作手法彰显无遗,堪称「画中有诗」的最佳例证。

《漓江新篁》呈现一派明媚秀丽的临江坡地景致,画中可见大片丛竹茂林,枝叶自然垂散,几近半盖画面。画面左方有数株芭蕉树,在密叶掩映间,观者可以瞥见远岸村庄的旖旎风光。本作元素丰富,构图细腻精巧,后方远山高耸,与山脚村庄的黑墙白瓦互相呼应,为二维画面创出深度。本作或写赠北京饭店总经理程清祥,他在1980年代掌管北京饭店,饭店辖下的「当代中国美术家画廊」不仅为画家办展,亦是当时对外销售画作的官方渠道。此画的主题首创于1972年,灵感源自画家途经桂林搜罗写生稿时所得的创作素材。《滨江新篁》绘于1984年,当时吴冠中正造访四川江安,为当地竹丛写生。若与1973年写之《漓江新篁》油画本对照,则可知本幅构图所自,画家或借漓江旧瓶载蜀江新酒矣!

吴冠中的大自然之缘

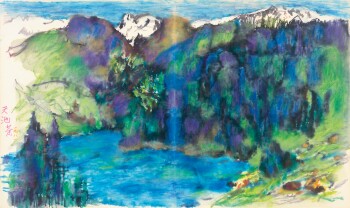

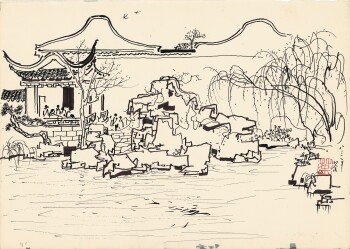

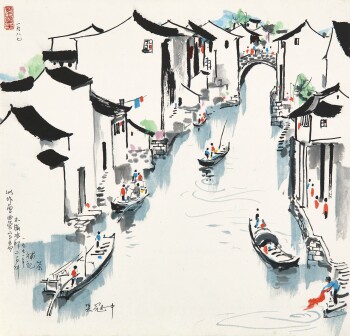

从吴冠中的专题文章系列《吴冠中的天池颂》与《幻象写自然—吴冠中笔下的雪山》中可见,画家的每幅作品均体现了他与大自然之间亲密无间的关系。这种寄意自然的精神意趣,在其著名创作主题——江南水乡画作中同样可见。他以虚实交错的手法描摹自然风光,笔下的江南洋溢无限情思。欢迎浏览香港苏富比即将举行的中国书画拍卖会(7月10日,香港),探索吴冠中的更多妙笔佳作。