抽象艺术大师萧勤的大型回顾展「在我的开始是我的结束 : 萧勤的艺术」由2020年7月31日起于拉脱维亚 马克・罗斯科艺术中心 隆重举行。适逢盛事揭幕,苏富比请来展览策展人菲利普・多德(Philip Dodd)向大家讲述萧勤与 马克・罗斯科 的艺术如何交汇碰撞,擦出激烈火花,并分享现代艺术在本质上互为相通、天下大同的独到见解。多德先生在中国曾经策划多个重要展览,包括在五大城市巡回展出的尚· 斯卡里(Sean Scully)大型回顾展,他亦被Art + Auction誉为「100位艺术创新者」之一。

非非常感谢多德先生抽空出席这次访谈,向我们分享您的宝贵见解。二月份时,您在《艺术新闻》(The Art Newspaper)上发表过一篇文章,讲述艺术世界在疫情期间的最新动向。今次展览以萧勤与马克・罗斯科为主题,涵盖范围遍及全球,是否想指出即使全世界均受隔离限制,艺术仍然可以在象征意义上团结世人,令人心有所依归?

能在欧洲艺术史和中国艺术史上留下芳名的中国艺术家世上无几,萧勤就是其中之一。这正是他的非凡过人之处。在疫情期间举办展览,可谓艺术世界的应行任务——艺术界应该采取行动,保持国际影响力,其中一个方法就是向西方世界推广亚洲艺术家。

马克・罗斯科在家乡以其俄罗斯文原名马库斯・罗特科维兹(Marcus Rothkowitz)为人所知,抵达美国后才改名为马克・罗斯科;萧勤则是一名曾在米兰及美国工作的中国艺术家。能在马克・罗斯科的出生地展出萧勤的作品,实在深具国际意义,简直不可思议。

萧勤与马克・罗斯科之间有什么联系?两位艺术家的艺术理念如何擦出火花?

萧勤曾述,他在美国遇见罗斯科时,罗斯科寡言少语,因为他想说的都在画作上一一表达了。我觉得这真是妙极了。两位艺术家的共通之处,并不在于他们的「美学语法」(the grammar of their aesthetics)之上——萧勤和罗斯科都是抽象艺术家,更重要的是,两位都以抽象艺术为媒介,探索无垠的灵性意境。

罗斯科曾受委托,为一家餐厅和酒店创出「西格拉姆」系列画作。最终,他却因为不想将作品悬挂在餐厅里而拒绝了这个邀请。罗斯科认为,他的作品应该发人深省、引人静思,不应与食色场所挂钩——虽然萧勤与罗斯科灵感泉源截然不同,这就是他们的共鸣之处。罗斯科拥有部份犹太血统,其作品同时流露抽象表现主义的色彩;萧勤则向老子的美学取经,作品蕴涵道家哲思,同时可见欧洲现代主义所留下的影响。两位艺坛巨擘均以抽象表现形式,描摹心中的精神世界。

诚然,这种哲学思想其来有自,历史悠久。回顾抽象艺术历史上第一本重要记载《艺术中的精神》(Concerning the Spiritual in Art),作者瓦西里・康丁斯基深受阿瑟・叔本华(Arthur Schopenhauer)所启发,后者则受中国美学熏陶。康丁斯基的著作于1981年译成中文,可见一切在冥冥中早有连系。

如今,这种精神意蕴在艺术世界中已不罕见。可是,在20至30年前,这种概念或会令人不解。罗斯科与萧勤同样以追求精神价值为己任,今时今日,二人的艺术理念,比15年前更具当代意涵。

如您所述,萧勤一直致力探寻表达精神概念的视觉语汇。您认为,萧勤的跨文化体验与灵性思想,在其艺术创作中担当了一个怎样的角色?

最近,我在伦敦与徐冰展开过一次访谈。徐冰告诉我,他在抵达美国后,才真正体会到中国文化所赋予他的深厚文化内蕴。与许多艺术家一样,萧勤也是在远离家乡以后,才深切领会到祖国所留存下来的文化遗产何其丰富。他的经历是这样的——抵达米兰后,萧勤对老子的哲学思想心领神会,创下了生命中的重要时刻。有趣的是,萧勤的祖父信奉基督教,曾为萧勤施洗。因此,萧勤不仅继承了中华文化的血脉,亦深受西方基督教文化所熏陶。他的1960年代作品常采用中国风格笔触,画面糅合高明度的「西方色彩」,其创作灵感应该源自野兽派。

萧勤将上述创作手法互相结合,在宏观角度和绘画技法上,让东西方文化汇流为一。他的作品往往将阴阳、光暗与强弱等对立元素互相结合,根据老子学说,即呈现出世间万物的平衡状态。萧勤《光之力》就是一幅伟大的杰作,画中的圆形和菱形图案融为一体,根据中国的「天圆地方」宇宙观,圆形象征天空,而方形(与菱形相似)则象征大地。在整个事业生涯中,萧勤一直致力探索图像符号与绘画语汇,务求在阴与阳的拉锯之间取得平衡。

萧勤常被称为世界上唯一一位发起现代欧洲艺术运动的中国艺术家,大众的着眼点往往在于他的「中国人」身份。以艺术家的身份或出身作为讨论的重心,是否有益?

跳出这些框架来思考,会比较有益。传统上,艺术史的论述与艺术市场都倾向采用二元思维,将艺术世界分割成为对立两方,我称之为「非此即彼」(“Either / Or”)的概念。比如说,罗斯科是欧洲人还是美国人?萧勤不仅是中国人,也是一位欧洲人;他汲取了中西两方的文化精髓,创造出别树一帜的独特艺术语汇。因此,世人开始渐渐明白,萧勤并不属于「非此即彼」之流,而是「亦此亦彼」(“Not-Only, But-Also”)一族的中坚份子。

当我们开始以历史角度理解艺术,便会发现许多现代艺术家均无法以「非此即彼」的概念轻易区分。泰特英国艺术馆下一场展览将以Kim Lim为主角,她正是一位生于新加坡、在英国驻扎的雕塑家。又例如,赵无极是法国人还是中国人?林寿宇亦是一个好例子。20年前,甚或是10年前,我用500英镑就可以买到林寿宇的作品,因为他的作品当年根本没有市场。时移世易,如今拍卖行以天价出售林寿宇的作品,可见艺术市场对「亦此亦彼」的艺术家一族兴趣渐浓。历史上享负盛名的英国陶艺家伯纳德・利奇生于香港,曾赴日本习艺,却被视为一位彻头彻尾的英国艺术家。可能大家都看错了——利奇不是一位英国艺术家,而应该被归纳为「亦此亦彼」的一员。

为何这次展览名叫「在我的开始是我的结束 : 萧勤的艺术」(“In My Beginning Is My End: the Art of Hsiao Chin")?

展览的名称引自T・S・艾略特《四首四重奏》(Four Quartets)的诗句。艾略特是一位居于英国的美国诗人,深受佛教理论启发,笔下着有《荒原》一作。

这句诗与萧勤有两种联系。首先,纵观萧勤的整个事业生涯,他的所有「开端」与「结束」都是环环相扣的——他在中国出生,其后迁往台湾,先后移居西班牙、意大利和美国,再回到意大利,最后重返台湾。

由此可见,诗句与萧勤的生命历程互相共鸣,充满传记色彩。除此以外,「在我的开始是我的结束」拥有更深层次的艺术意涵。

我认为,萧勤从未忘记自己的初衷。在探索不同艺术语汇的过程中,萧勤的艺术理念一脉相承,贯彻始终。他以自身的中国历史底蕴,结合欧洲历史知识,返回亚洲后,再在中国画作中反映出其欧洲身份的文化影响,贯通东西。

我想指出的是,这个世界并非「非此即彼」,萧勤就是当中的最佳铁证。他的艺术创作富有前瞻性,在现今世代别具当代价值。你知道巴布罗・毕加索曾在工作室里钻研一本讲述齐白石画作的书籍长达十年之久吗?毕加索是否曾向中国绘画取材?答案是肯定的,但这不足以令毕加索成为一位中国艺术家。反之,这证明了中国与欧洲的文化交流历史源远流长,彼此关系错综复杂。

.

您在筹备这场回顾展时,采用了什么设计方式?

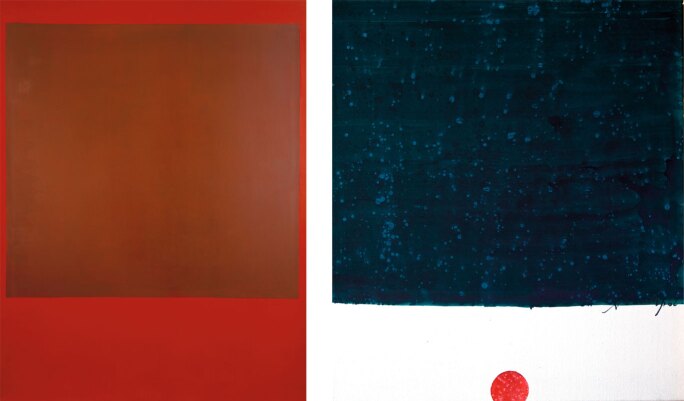

凯特与克里斯托弗・罗斯科每隔两年便会向罗斯科艺术中心借出父亲的六幅画作,将作品送往马克・罗斯科的出生之地——陶格夫匹尔斯的小镇上展出。罗斯科一家借出的画作大部份源自1950及60年代,有见及此,我在展览上亦重点展出萧勤这两个年代的作品。能够将两位艺术家同一时期的艺术创作互相并置,一并观赏,实在妙不可言。

今次展览将在一间博物馆里举行,馆内散发着犹如教堂般的庄严气息,惹人沉思默想,与两位艺术家的杰作十分相衬。我们会以供奉宗教神像的方式悬挂画作,它们简直就是为了让人冥想静修而设。

除了罗斯科和萧勤的展览外,馆内亦会同时举行英国抽象艺术家特里・弗罗斯特(Terry Frost)的小型个人展览,后者是罗斯科的旧识。如是者,我们便能同时欣赏三位来自世界不同地域、地位举足轻重的抽象艺术家顶级巨作,包括遍历欧洲大陆的中国抽象先锋萧勤、远赴美国的欧洲艺坛巨擘罗斯科,以及深受美国文化熏陶的英国艺术家弗罗斯特,精彩绝伦。

萧勤是全球一体、普世共融的抽象艺术代表。大部份抽象艺术展览均以美国抽象艺术作品为优先,彷佛只有美国抽象表现主义值得大众垂注。我有位朋友曾在泰特艺术馆工作,他说,如果你不了解东方哲学,便不可能真正理解西方抽象艺术。像罗伯特・马瑟韦尔,他就是一位耗费多年心血,潜心钻研中国水墨使用方法的西方画家。压克力彩在1960年代是一个非常新颖的媒材。我问萧勤为何从油彩转用压克力彩,他的回答十分有趣——他说,油彩木纳呆板,他不喜欢。依我所见,萧勤视压克力彩为一种灵活便捷的西方媒材,就像中国水墨一样。他发现这种全新的西方媒材在某程度上与他熟悉不过的水墨传统有着异曲同工之妙,可谓萧勤艺臻技熟的另一标志。

当我们将两位艺术家的作品并列展出,二人的异同便一览无遗。萧勤并非向罗斯科取经,而是视对方为一位同样喜爱灵性创作的友好同侪。二人对周遭充斥物质与消费主义、庸俗肤浅的世界同样深恶痛绝,是志同道合的艺术伙伴。